Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre médecin accorde tant d’importance à vos analyses de sang et parle sans cesse de « bon » et « mauvais » cholestérol ? Cette substance lipidique, présente naturellement dans notre organisme, joue un rôle crucial dans le fonctionnement de nos cellules tout en représentant un facteur de risque cardiovasculaire majeur lorsqu’elle se trouve en déséquilibre. Entre idées reçues et réalités scientifiques, découvrez comment cette molécule essentielle à la composition des membranes cellulaires et à la formation des connexions neuronales influence votre santé et comment adopter les bonnes stratégies pour maintenir des taux optimaux grâce à une approche globale alliant alimentation, mode de vie et suivi médical.

Sommaire

- Le cholestérol : rôle essentiel et mécanismes dans l’organisme

- HDL et LDL : démystifier le « bon » et « mauvais » cholestérol

- Facteurs de risque et causes d’élévation des taux

- Stratégies alimentaires et régime anti-cholestérol

- Prévention, traitements et suivi médical

Le cholestérol : rôle essentiel et mécanismes dans l’organisme

Le cholestérol représente bien plus qu’un simple indicateur de santé cardiovasculaire. Cette molécule lipidique complexe constitue un élément fondamental de notre biologie cellulaire, participant à des fonctions vitales souvent méconnues du grand public. Votre foie produit naturellement environ 80% du cholestérol nécessaire à votre organisme, tandis que les 20% restants proviennent de votre alimentation.

Au niveau cellulaire, cette substance assure la fluidité et la stabilité des membranes qui entourent chacune de vos cellules. Elle intervient également dans la production d’hormones stéroïdiennes comme les hormones sexuelles (testostérone, œstrogènes) et le cortisol, l’hormone du stress. De plus, elle participe à la synthèse des acides biliaires indispensables à la digestion des graisses et contribue à la formation de la vitamine D sous l’action des rayons solaires.

Cette double nature explique pourquoi le cholestérol ne peut être considéré comme intrinsèquement « mauvais ». Le problème survient lorsque son transport dans l’organisme se déséquilibre, créant des accumulations dans les artères qui peuvent compromettre la circulation sanguine. Comprendre ces mécanismes permet d’adopter une approche plus nuancée de la gestion lipidique et de dépasser les simplifications souvent véhiculées sur ce sujet complexe.

HDL et LDL : démystifier le « bon » et « mauvais » cholestérol

La distinction entre « bon » et « mauvais » cholestérol ne concerne pas la molécule elle-même, mais les transporteurs qui l’acheminent dans votre circulation sanguine. Ces véhicules moléculaires, appelés lipoprotéines, déterminent le devenir du cholestérol dans votre organisme et expliquent leur classification en fonction de leur impact cardiovasculaire.

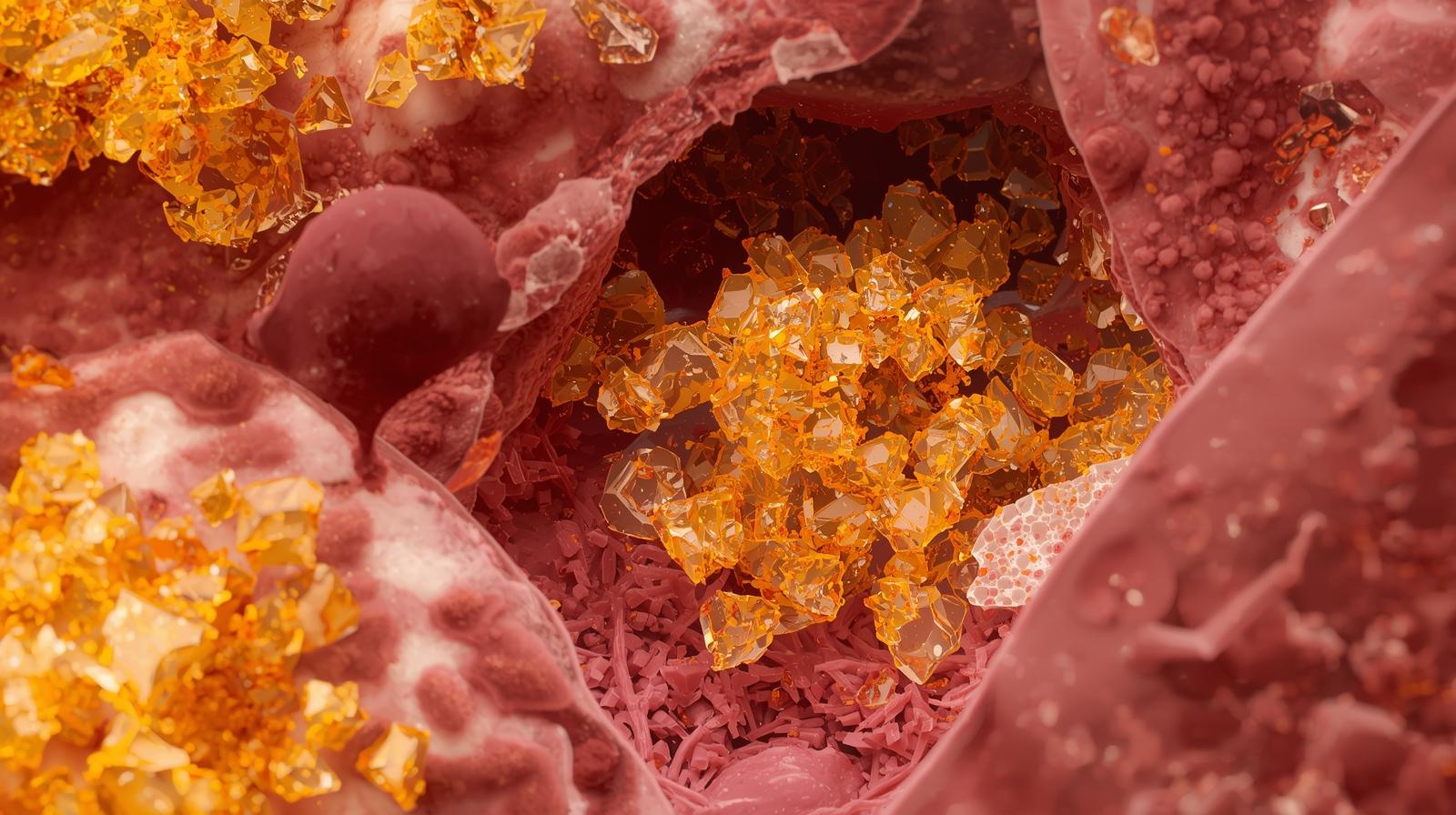

Les lipoprotéines de basse densité (LDL), communément appelées « mauvais cholestérol », transportent le cholestérol du foie vers les tissus périphériques. Lorsque leur taux est élevé, elles peuvent former des plaques ou des dépôts gras sur les parois des artères, empêchant le sang de circuler jusqu’au cœur et au cerveau. Ces accumulations, appelées plaques d’athérome, constituent le mécanisme principal de l’athérosclérose.

À l’inverse, les lipoprotéines de haute densité (HDL) méritent leur surnom de « bon cholestérol » par leur fonction de nettoyage artériel. Le cholestérol-HDL capte le cholestérol excédentaire pour le ramener vers le foie qui procède ensuite à son élimination, ayant donc une action de nettoyage des vaisseaux sanguins. Un taux élevé de HDL protège ainsi votre système cardiovasculaire.

Interprétation des valeurs sanguines

La compréhension de vos analyses sanguines s’avère cruciale pour évaluer votre profil de risque cardiovasculaire. Les laboratoires mesurent plusieurs paramètres qui, ensemble, donnent une image précise de votre métabolisme lipidique.

| Paramètre | Valeur normale | Valeur limite | Valeur élevée | Signification clinique |

|---|---|---|---|---|

| Cholestérol total | < 2,0 g/L | 2,0 – 2,5 g/L | > 2,5 g/L | Indicateur global nécessitant une analyse détaillée des fractions HDL/LDL |

| LDL (mauvais) | < 1,6 g/L | 1,6 – 1,9 g/L | > 1,9 g/L | Principal facteur de risque athérogène, cible thérapeutique prioritaire |

| HDL (bon) – Hommes | > 0,4 g/L | 0,35 – 0,4 g/L | < 0,35 g/L | Facteur protecteur cardiovasculaire, plus élevé = meilleure protection |

| HDL (bon) – Femmes | > 0,5 g/L | 0,4 – 0,5 g/L | < 0,4 g/L | Généralement plus élevé chez les femmes grâce aux hormones œstrogéniques |

| Triglycérides | < 1,5 g/L | 1,5 – 2,0 g/L | > 2,0 g/L | Souvent élevés en cas de diabète, obésité ou consommation excessive d’alcool |

Ces valeurs doivent toujours être interprétées dans le contexte de votre profil de risque global, incluant votre âge, vos antécédents familiaux, votre mode de vie et la présence d’autres facteurs cardiovasculaires. Votre médecin adaptera les objectifs thérapeutiques selon ces éléments pour personnaliser votre prise en charge.

Facteurs de risque et causes d’élévation des taux

Les déséquilibres lipidiques résultent d’une interaction complexe entre facteurs génétiques, environnementaux et comportementaux. Cette approche multifactorielle explique pourquoi certaines personnes maintiennent des taux optimaux malgré une alimentation imparfaite, tandis que d’autres développent des anomalies lipidiques malgré leurs efforts diététiques.

Facteurs non modifiables

La génétique joue un rôle déterminant dans votre métabolisme du cholestérol. Un déséquilibre caractérisé par des niveaux élevés de mauvais cholestérol (LDL) et/ou des niveaux faibles de bon cholestérol (HDL), peut être influencé par divers facteurs d’ordre génétique. Les hypercholestérolémies familiales, bien que rares, constituent des formes héréditaires sévères nécessitant une prise en charge spécialisée dès le plus jeune âge.

L’âge et le sexe influencent également votre profil lipidique. Chez les femmes, les œstrogènes maintiennent naturellement des taux de HDL élevés et de LDL bas jusqu’à la ménopause, expliquant leur protection cardiovasculaire relative avant cette période. Chez les hommes, les taux de LDL tendent à augmenter plus précocement, dès la trentaine.

Facteurs modifiables et mode de vie

Votre mode de vie représente le levier d’action principal pour optimiser votre profil lipidique. L’alimentation moderne, riche en graisses saturées, en sucres raffinés et en produits ultra-transformés, perturbe le métabolisme du cholestérol. La sédentarité aggrave ce déséquilibre en réduisant l’activité de la lipoprotéine lipase, enzyme clé du métabolisme des lipides.

Le stress chronique élève le cortisol, qui stimule la production hépatique de cholestérol et favorise l’accumulation de graisse abdominale. Le tabagisme oxyde les LDL, les rendant plus athérogènes, tandis qu’il diminue les taux de HDL protecteurs. L’excès d’alcool perturbe le métabolisme hépatique et favorise l’hypertriglycéridémie.

Certaines pathologies comme le diabète, l’hypothyroïdie, les maladies rénales ou hépatiques modifient profondément le métabolisme lipidique. De même, certains médicaments (corticoïdes, diurétiques thiazidiques, bêta-bloquants) peuvent influencer vos taux. Cette approche globale des facteurs de risque guide les stratégies thérapeutiques personnalisées.

Stratégies alimentaires et régime anti-cholestérol

L’alimentation représente votre premier outil de gestion du cholestérol, mais son approche a considérablement évolué. Plutôt que de se focaliser uniquement sur la restriction du cholestérol alimentaire, les recommandations actuelles privilégient une approche nutritionnelle globale visant à optimiser l’ensemble du métabolisme lipidique.

Aliments à privilégier pour un effet protecteur

Les fibres réduisent l’absorption intestinale du cholestérol alimentaire et se trouvent dans les fruits, les légumes, les légumes secs et les céréales complètes. Ces fibres solubles forment un gel dans l’intestin qui piège les acides biliaires, forçant le foie à utiliser son cholestérol pour en synthétiser de nouveaux.

La consommation de poissons gras (sardine, maquereau, hareng) riches en acides gras polyinsaturés oméga-3 à longue chaîne fait baisser les triglycérides tout en exerçant des effets anti-inflammatoires protecteurs. Les noix, graines de lin et huiles végétales de qualité apportent des oméga-3 végétaux complémentaires.

Les stérols végétaux, présents naturellement dans les huiles végétales, les noix et les graines, bloquent partiellement l’absorption intestinale du cholestérol. Certains aliments enrichis (margarines, yaourts) permettent d’atteindre les 2 grammes quotidiens recommandés pour obtenir un effet hypocholestérolémiant significatif.

Aliments à limiter sans diaboliser

On limite, sans interdire, la consommation de viandes rouges grasses, produits laitiers gras, charcuteries, sauces, et l’apport de cholestérol alimentaire comme les œufs. Cette approche mesurée reconnaît que ces aliments apportent des nutriments intéressants (protéines, vitamines B, fer) tout en modérant leur impact lipidique.

Les graisses trans industrielles, présentes dans les produits ultra-transformés, méritent une restriction maximale car elles augmentent le LDL tout en diminuant le HDL. Les aliments hautement transformés, même faibles en gras, contiennent souvent d’importantes quantités de calories, de sodium et de sucre ajouté, perturbant le métabolisme glucido-lipidique.

Modèles alimentaires efficaces

Le régime méditerranéen constitue la référence scientifique en matière de protection cardiovasculaire. Riche en huile d’olive, poissons, légumes, fruits, légumineuses et céréales complètes, il combine naturellement tous les nutriments protecteurs. Les études démontrent une réduction de 30% du risque cardiovasculaire avec ce modèle alimentaire.

Le régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) présente également des bénéfices significatifs sur le profil lipidique. En privilégiant les végétaux, les produits laitiers allégés, les viandes maigres et en limitant le sodium, il améliore conjointement la tension artérielle et le métabolisme des lipides.

Ces approches nutritionnelles partagent des principes communs : densité nutritionnelle élevée, transformation minimale des aliments, diversité et équilibre. Plutôt qu’un régime restrictif temporaire, elles proposent un mode alimentaire durable et plaisir.

Prévention, traitements et suivi médical

La prise en charge du cholestérol s’inscrit dans une approche préventive globale visant à réduire le risque cardiovasculaire absolu plutôt que de normaliser uniquement les paramètres biologiques. Cette vision holistique intègre modifications du mode de vie, traitements médicamenteux si nécessaire, et suivi personnalisé selon votre profil de risque.

Mesures hygiéno-diététiques fondamentales

L’activité physique régulière représente un pilier thérapeutique majeur, avec des effets bénéfiques multiples sur le métabolisme lipidique. L’exercice d’endurance augmente les taux de HDL, améliore la sensibilité à l’insuline et favorise l’utilisation des graisses comme substrat énergétique. Les recommandations préconisent 150 minutes d’activité modérée ou 75 minutes d’activité intense par semaine, complétées par du renforcement musculaire.

La gestion du poids optimise conjointement plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Une perte de poids même modérée (5 à 10%) améliore significativement le profil lipidique, particulièrement en réduisant les triglycérides et en augmentant le HDL. Cette approche s’avère plus efficace quand elle combine activité physique et rééquilibrage alimentaire progressif.

L’arrêt du tabac constitue une priorité absolue, ses bénéfices sur le HDL étant observables dès les premières semaines. La gestion du stress par des techniques de relaxation, méditation ou activité physique contribue également à l’équilibre métabolique global.

Pour en savoir plus sur les stress chronique, ça se passe ici : Comment optimiser la gestion du stress chronique ?

Traitements médicamenteux et indications

Les statines représentent la classe thérapeutique de référence pour réduire le LDL-cholestérol. Ces médicaments bloquent la HMG-CoA réductase, enzyme clé de la synthèse hépatique du cholestérol. Leur prescription s’adapte au niveau de risque cardiovasculaire, privilégiant les patients à risque élevé ou très élevé.

Les nouvelles thérapies comme les inhibiteurs de PCSK9 révolutionnent la prise en charge des hypercholestérolémies résistantes. Ces anticorps monoclonaux, administrés par injection sous-cutanée, permettent d’atteindre des réductions de LDL de 50 à 60% en complément des statines.

D’autres molécules ciblent des mécanismes spécifiques : l’ézétimibe bloque l’absorption intestinale du cholestérol, les fibrates agissent préférentiellement sur les triglycérides, tandis que les résines séquestrent les acides biliaires. Le choix thérapeutique s’individualise selon votre profil lipidique, vos comorbidités et votre tolérance.

Suivi et objectifs personnalisés

La fréquence de surveillance varie selon votre situation clinique et thérapeutique. En phase d’équilibration, un contrôle tous les 6 à 8 semaines permet d’ajuster le traitement. Une fois l’équilibre atteint, une surveillance semestrielle ou annuelle suffit généralement.

Les objectifs lipidiques s’individualisent selon votre niveau de risque cardiovasculaire. En prévention primaire chez des sujets à risque modéré, un LDL inférieur à 1,6 g/L peut suffire. En revanche, après un accident cardiovasculaire, l’objectif devient plus strict (LDL < 0,7 g/L) avec parfois une réduction d’au moins 50% par rapport aux valeurs initiales.

Le suivi ne se limite pas aux paramètres lipidiques mais englobe l’évaluation globale du risque cardiovasculaire, l’observance thérapeutique, la tolérance des traitements et l’évolution du mode de vie. Cette approche intégrée et personnalisée optimise les résultats à long terme tout en préservant votre qualité de vie.

Comprendre et maîtriser votre cholestérol nécessite une approche équilibrée qui dépasse les idées reçues sur le « bon » et « mauvais » cholestérol. En adoptant une alimentation variée et protectrice, une activité physique régulière et un suivi médical adapté, vous optimisez votre santé cardiovasculaire de manière durable. N’hésitez pas à échanger avec votre médecin pour personnaliser votre prise en charge selon vos spécificités : ensemble, vous développerez la stratégie la plus adaptée pour préserver votre cœur et vos artères tout au long de votre vie.